朴婉緒(パクワンソ)が亡くなって、今年で10年になる。その節目に、数々の復刻版が再び読まれている。朴は1970年に39歳で文壇デビューし、その後40年間に、80余編の短編と15編の長編小説、そして数多くのエッセイを書いた。

没後10年を紀念して編まれたエッセイ集『砂粒ほどの真実でも』では、日常の中で感じた心の痛みを深く掘り下げた部分から、作家のこだわりや生き様が見えてくる。

誤って別の家に自分宛の荷物を配達してしまった宅配業者を電話で怒鳴りつけ、夜遅くに配達しなおさせた。現れたのは、幼い少年のような配達員だった。

p97 その夜、私は眠れなかった。少年の脳裏に、忘れられない悪の化身として刻まれている私の姿もさることながら、自信満々に道理を説いた説教調の甲高い声音までもが私の耳にこだまして、身震いした。

歌が苦手なのに、誘われるままカラオケに行ってしまった。歌いたくないのに、執拗に歌えと強要されて、思わず大声をあげた。

p126 「あんたたちに歌う自由があるんなら、私にはなんで、歌わない自由はないのよ」と叫んでしまった。

どれほど本気で叫んだか、盛り上がっていた空気が一瞬にして白けてしまった。あっと思ったが、出てしまった言葉を元には戻せない。自分の幼稚さに歯がみする思いだった。その嫌な気分は、翌日まで続いた。7,80年代にぐうの音も出ないまま生きてきたくせに、たかがカラオケで、なんの自由か。恥ずかしさと嫌悪感で、鳥肌の立つ思いだった。

ふり払ってもなお、まとわりついてくる苦い記憶。作家は書くことで、それを刻印して見せる。読者は自身の忘れかけていた記憶を拾い上げ、作家の苦みと重ねることで、自分を慰めてみたり、反省してみたりもする。

10年前に亡くなった作家が、主に20年ほど前に書いたエッセイの数々。そこには、最近流行りの軽いテンポのエッセイとは明らかに異なる、過ぎた時代の善き言葉づかいがある。じわりじわりと胸に染みこんでくる朴婉緒の言葉たちは、原語で読んでこその味わいがあって、拙訳の物足りなさは、如何ともしがたいのだが……。

p87 私は‘넉넉하다’(ノクノクハダ=十分だ、豊かだ)という言葉がとても好きだ。私の好きな‘넉넉하다’というも言葉はアイロニカルにも、最も困窮していた時代と関係が深い。

6.25動乱中、一間の部屋で暮らしながら食べ物の心配をしていたとき、母はその言葉を乱用していたのだ。

うちだけでなく隣家も親戚も、貧しさに喘ぐ人が溢れていた。だれもが飢えて裸で、寝る場所さえ不便な避難の時代、母はうちに来た客人を、食事を出さずに帰すことはしなかった。家族の食べ物も十分でないのに、母はなんとしても「たくさんあるから」と客を引き留め、食事を勧め、夕暮れ時に来た客人には、部屋が「十分に」あるから泊まっていけと引きとめた。

食べ物も部屋も余りあるものは一つもないのに、母は金持ちのように豊かな顔で、人を食べさせ泊まらせた。客人が帰った後、私たちは母につっかかり、泣きわめいたりした。……(中略)……

一番貧しかった時代を、豊かな心持ち一つで、一番の金持ちのように過ごした。だからその時代を思い起こせば、自然に笑みが浮かぶようにしてくれた母のことが、いまさらながら誇らしい。

幼いころ、祖母におぶわれて夕日を見ながら大泣きした。初めて感じた自然への畏敬の念を、作家は長く心に留めおき、熟成させて、書いた。いや、書かずにはおられない衝動があった。そして齢を重ねながら、日常の中に潜む悲哀を、書き続けた。

p114 土とはなんと偉大なものか。日用する糧食と共に、その美しさの凋落を醸し出す土に、謙虚に平伏して敬拝したい衝動と共に、名状しがたい悲哀を感じた。最近の私の感動は不思議なことに、哀しみと通じている。あっさりとして口に合う食べ物を食べた後にまで、ふと哀しくなるのだ。

朴婉緒は、酸っぱく漬かった白菜の緑の葉の部分や、大根の茎や葉が好きだという。

p267 いくら洗ってもそこに残っている発酵した時間の味、絶対に人工的には作り出すことのできないその味、だれとも分け合うことのできない孤独の味でもある。だれとも、その味の底にある困窮した時代が私の舌先に残った味の奥義だけは、分かち合うことができない。だから私はそのみすぼらしいものをあぐあぐと捕食した後、哀しくなる。

韓国で名だたる文学賞をいくつも受賞した作家だが、朴婉緒の略歴には決まって、「主婦として5人の子を育て、40歳になって初の小説を書いた」と紹介される。作家として40年を生きながらも、主婦、妻、母、祖母という役割が死ぬまで付いて回った理由は、なによりも朴婉緒自身がそれを望んだからだと思う。孤高の作家先生様として存在するのではなく、家族と共に、時代と共に、その中でこそ、生きようとした人だ。

p215 私が作品を書き上げたのは、作家となるための血のにじむ努力や峻厳な覚悟からではなく、あくまでも中年になった女の、一種のひもじさからだったように思う。

p216 自慢できることがあるとしたら、今も習作期のように一生懸命にやることだけだ。雑文一つを書くにしても、いい加減なことを言わず、正直であること、ほんのわずかな真実でも、砂粒ほどの真実だろうと、真実を話すこと、鞭打つように心に誓いながら書いてはいるが、一生懸命ということだけで才能不足を隠蔽することはできないだろう。

p220 書斎で堂々と原稿を書くだなんて、私には全然似合わない。

布団に腹這いになって、夫のいびきを聞きながら書いているのが、分相応の身なりの私にはふさわしい。

p221 ずっと、幸せでありたい。

ずっと、あまり饒舌でもなく、寡黙すぎもせず、「イヤギクン(物語を紡ぐ人)」でありたい。

朴婉緒は開城(ケソン)郊外の村で祖父母に育てられ、7歳で母に連れられてソウルへ上京。母から「新女性になれ」と言い聞かされた。日本の植民地時代に小中学校に通ったため、解放直後は韓国語の読み書きに不自由したという。

ソウル大学に進学した年に朝鮮戦争が勃発して、学業を中断。結婚すると、子育てに追われた。息子に先立たれたつらさや孫への限りない愛おしさ。夫を看取り、一人で暮らす日々など、作家の人生をたどることができる。

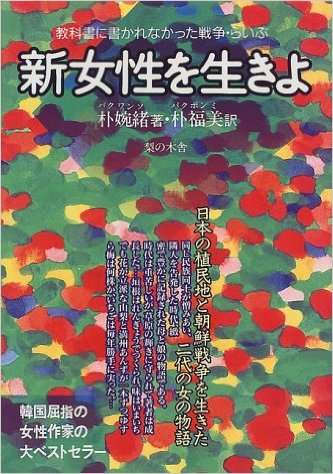

このエッセイと並んで、小説『그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까(あのたくさん生えていたタデは、だれが食べてしまったのか)』もベストセラーになっている。1992年に刊行された自叙伝的小説で、先のエッセイの背景を、より深く知ることができ

る。これは『新女性を生きよ』というタイトルで邦訳されている。

1930年代から50年代前半にかけての記憶を整理し、若い読者向けに書いたものだ。

母に連れられてソウルに出るため、峠をいくつも越えて、初めて開城の町を見下ろしたとき、朴婉緒が驚いたのは、四角い建物にガラスがはまって、陽光にキラキラと輝いていたことだった。1930年代後半の朝鮮の田舎村には、まだガラスが普及していなかったことを知った。

ソウルの小学校は日本語だけで教育が行われており、朴婉緒は「ぼくえんしょ」と呼ばれ、朝礼のたびに「皇国臣民の誓い」を唱え、軍歌の行進曲に合わせて教室に戻り、好戦的な情熱溢れる子ども時代を過ごした。

両班(ヤンバン)としての気位の高かった祖父が死ぬと、母や叔父はこぞって「うちも創氏改名しよう」と騒ぎ立てたが、それに反対したのは意外なことに、総督府に就職して母や祖父を大喜びさせた兄だった。

敗戦で日本人が去った後、「敵産家屋」と呼ばれた日本式住宅についての描写も、心に留まった。私が今、仁川で住んでいるのは、日本人の建てた住宅だからだ。戦後のどさくさの時期、政府の号令に耳も貸さない不正や不法がまかり通っていた時代があった。敵産家屋を不当に占拠した事例も多かったことを知る。

朝鮮戦争が始まり、朴婉緒の兄が北の軍隊に引っ張られて行ったことで、遺った家族たちは厳しい追及を受けた。虫けらのように扱われた屈辱的な取り調べの日々は、その後も悪夢となって朴婉緒を苦しめた。

北の軍隊が攻めて来るという噂に、近隣の人々は一刻を争って荷物をまとめて南へ逃げた。しかし朴婉緒の家では、兄が戻ってくるかもしれないと逡巡しているうちに逃げ遅れ、気がつけば、人っ子一人いない町に、家族だけが取り残されていた。

p311 ふと、袋小路に追いこまれた逃亡者が突然振り返るように、刹那的に思考の転換が訪れた。私だけが見たということには、なにか意味があるような気がした。私たちだけがここに残るまで、どれほどたくさんの意地悪な偶然が重なり合ったことか。そう、私一人が見たとしたら、必ずそれを証言する責務があるはずだった。それこそ、意地悪な偶然に対する正当な復讐だ。証言するのは、どうしてこの巨大な空虚だけだろうか。虫の時間も証言しなければ。そうしてこそ、私は虫から抜け出すことができるのだ。

それはいつか、文章を書くだろうという予感だった。その予感が、恐怖を押しやった。

植民地下の暮らし、解放直後の混乱、そして半島を揺るがした朝鮮戦争の勃発までの時代の様相が、作家の親族の姿を通じて赤裸々に描写されてゆく。

「世の中で最も恐ろしいのは人間だ」と言わしめた拭いがたい恐怖の体験こそ、後の朴婉緒を作家に導いた原動力だったことを知り、身震いする思いだ。

幼少期から少女時代までを描いたこの小説に続いて、1950年代後半以降を描いたのが 『あの山は、本当にそこにあったのだろうか』という作品で、これも邦訳されている。

『あの山は、本当にそこにあったのだろうか』という作品で、これも邦訳されている。

還暦を過ぎた作家が、記憶をたどりながら綴った自伝的小説。それを書くことは、自らの成長に多大な影響を及ぼした人々に対する哀惜の念溢れ、骨の髄まで絞り切るほどしんどい作業であったことが、小説の前書に記されている。

あえて書きたくはない、美しくない過去。しかし封印したままではすまされない記憶が、作家にペンを持たせた。朴婉緒はまさに、「時代の証言者」としての役割を全うしたと言えるだろう。

1980年代の初めから、「韓国現代文学」として日本に紹介された複数の作家の中に、いつも朴婉緒の名前があった。兄の越北や、アカ狩りで銃殺された叔父のことなど、消すことのできない苦しみが、その短編小説のモチーフになっていた。

朴婉緒は深い心の傷を、書くことで昇華させた。個人の記憶は時代の記録となり、今も読み継がれている。

2021年4月 仁川より戸田郁子

戸田郁子(とだ・いくこ)

韓国在住の作家・翻訳家。仁川の旧日本租界地に建てられた日本式の木造町屋を再生し「仁川官洞ギャラリー」(http://www.gwandong.co.kr/)を開く。「図書出版土香(トヒャン)」を営み、口承されてきた韓国の民謡を伽倻琴演奏用の楽譜として整理した『ソリの道をさがして』シリーズ、写真集『延辺文化大革命』、資料集『モダン仁川』『80年前の修学旅行』など、文化や歴史に関わる本作りを行っている。

韓国在住の作家・翻訳家。仁川の旧日本租界地に建てられた日本式の木造町屋を再生し「仁川官洞ギャラリー」(http://www.gwandong.co.kr/)を開く。「図書出版土香(トヒャン)」を営み、口承されてきた韓国の民謡を伽倻琴演奏用の楽譜として整理した『ソリの道をさがして』シリーズ、写真集『延辺文化大革命』、資料集『モダン仁川』『80年前の修学旅行』など、文化や歴史に関わる本作りを行っている。

朝日新聞GLOBE「ソウルの書店から」コラムの連載は10年目。著書に『中国朝鮮族を生きる 旧満洲の記憶』(岩波書店)、『悩ましくて愛しいハングル』(講談社+α文庫)、『ふだん着のソウル案内』(晶文社)、翻訳書に『黒山』(金薫箸、クオン)『世界最強の囲碁棋士、曺薫鉉の考え方』(アルク)など多数がある。